33歲的羅德里格斯(Renan Rodrigues)在瑞士快遞公司Smood擔任送餐司機,經過一年半後,「機器人」成為他的管理者。根據他的描述,這個由演算法驅動的應用程式,負責安排人員送貨和值班。

羅德里格斯告訴德國之聲,從他2020年開始在那裡工作以來,Smood公司就一直在使用此類軟體。機器人開始完全負責安排他的日常工作日,似乎不再需要人類經理了。

機器人的目標是採取最有效的方式組織送貨。羅德里格斯承認,從僱主的角度來看非常有效。他說,他剛開始任職於瑞士小鎮伊韋爾東(Yverdon-les-Bains)的公司時,通常每小時送貨2次左右。到他離開時,已經達到4、5次了。

「我很快明白,對人類而言,這將是一場災難。」羅德里格斯看到機器人使員工互相競爭,速度最快、表現最好的司機得到更多送貨數量。最終,他發現自己的工作量變少了,他的合約沒有保證最低工作時數或固定月薪,使他的收入變得難以預期。

「對我來說最糟糕的是,當我被GPS系統跟蹤時,有一個碼表隨時隨地運轉,監測我的速度。」他覺得這會造成社會壓力。取餐時,他不會和餐館老闆打招呼,而是大聲叫他們快點。「這對人來說是可悲的。」他說。

員工需要與機器人打交道

這個「機器人」,也被稱為演算法管理,透過人工智慧(AI)做出工作決策。根據歐洲聯盟委員會的說法,人工智慧是指「具有一定程度的自主性,透過分析環境採取行動,以實現特定目標的智慧型系統」。

尤其演算法管理與零工經濟(Gig economy)相關,像是外送平台這類公司,其員工多半是自由工作者,簽署僱傭合約。

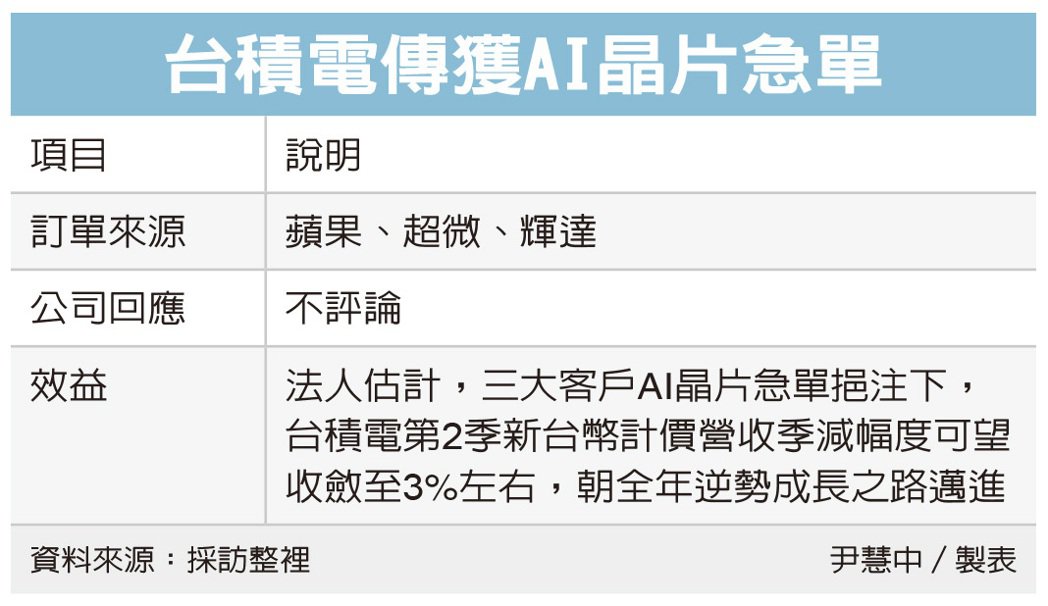

事實上,人工智慧(AI)正在迅速進入各個產業領域。即使是辦公室環境,AI工具可以用於招聘或績效管理。專業服務咨詢公司普華永道(PwC)在2022年對1000家公司進行的一項調查發現,在過去12個月中,16~25%的公司使用AI工具招聘、管理員工。 使用最先進AI技術的公司中,約40%的公司使用它改善員工體驗、培養技能,或是提高生產力。

公司可以透過多種方式判斷員工或應徵者的數據表現,正如西班牙非營利組織OpenMind在2022年發布的報告中強調:「企業人資用AI工具決定招聘人選、考核員工績效、判斷員工何時可能離職,以及提拔未來的管理者。」

以美國公司HireVue為例,該公司擁有八百多個客戶,包括亞馬遜、G4S和聯合利華等大型跨國公司。該公司聲稱,透過AI工具分析面試影片,可以大大加快招募速度,為求職者提供更大的靈活性;並強調,演算法可以被訓練來消除人類面試官無意識的種族歧視或性別偏見,讓招募過程更加公平。HireVue援引英國客戶Co-Operative Bank的例子,指出演算法工具有助於將利於男性的性別偏見,從70/30的比例降至50/50,實現性別平等。

然而,近年來卻一些專家、記者指出,藉由AI工具招募人員,存在再現種族主義、能力歧視或性別歧視的風險。2022年美國的一項研究發現,經過人工智慧訓練的機器人一再歧視女性和有色人種。

美國平等就業機會委員會(EEOC)甚至發布關於工作場所使用AI工具的操作指南,警告:「使用這些AI工具,可能會使求職者和殘障員工處於不利地位。」

歐盟正在進行法律改革

歐盟委員會正在推行2項關鍵的立法,將會影響AI在工作中的使用方式。他們強調,人工智慧可以為公民和企業帶來好處,但也可能對人們的基本權利構成風險。

根據擬議的人工智慧法案,就業、員工管理和自營商被視為高風險類別。對於此類AI工具的製造商和購買者,法律應規定產品上市前的具體義務,主要是評定是否合格。

這種測試將仔細檢查用於訓練AI工具數據庫的品質,若是訓練不足的系統,可能會產生有偏見的結果。一旦產品上架販售,AI開發者也將承擔監督的義務。

歐洲工會研究所的卡斯蒂洛(Aida Ponce Del Castillo)表示,「從員工的角度來看,人工智慧立法沒有具體規範老闆如何使用它。這是一個錯失的機會。」監督AI的義務只落在技術的賣方身上。根據人工智慧法案,某些技術將被徹底禁止,像是中國政府採用「社會評分」系統,但這不是對工作場所的具體規範。

卡斯蒂洛說,第二項即將立案的法律是關於勞動平台的工作管理指令。它有一章專門針對演算法管理,但顧名思義,它只涵蓋歐盟平台行業估計的2800萬工人。根據歐盟委員會的說法,擬議的法律提高數位勞動平台使用演算法的透明度,確保演算法尊重人類的工作條件,並賦予員工對自動化決策提出異議的權利。

卡斯蒂洛說,這些法律草案應該為員工提供工具,以挑戰他們的老闆錯誤的使用AI工具。但她提醒說,不必完全禁止,只有2件事不應該出現:一是情緒解讀技術,這是最具爭議的人工智慧使用之一,許多專家懷疑情緒是否簡單或普遍到可以測量;二是暫停Uber司機等零工的帳戶。

「我不想說人工智慧不好。畢竟我已經將20年的生命獻給這個領域。」卡斯蒂洛說,但這始終關係到管理人的風險。

作為送貨司機,羅德里格斯對「機器人」的看法非常明確:他認為應該對公司可以做什麼和不能做什麼進行更多的監管。

© 2023年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。

※本文獲《德國之聲中文網》授權轉載,原文:人工智能正在成為你的老闆,危險何在?

責任編輯:陳瑋鴻

核稿編輯:倪旻勤